Finde mit uns dein passendes Zuhause

Erhalte monatlich unsere Neuigkeiten

Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten genutzt werden, um mir Newsletter E-Mails zu senden, und weiß, dass ich dies jederzeit widerrufen kann. Ich akzeptiere die Datenschutzrichtlinien

Wir verbinden Menschen für ein gemeinsames Wohnen

Gemeinsames Wohnen ist für uns die einzige zukunftsfähige Lebensweise. Damit alle die gleichen Möglichkeiten haben, gemeinsamen Wohnraum zu finden, haben wir die Matching-Plattform bring-together entwickelt.

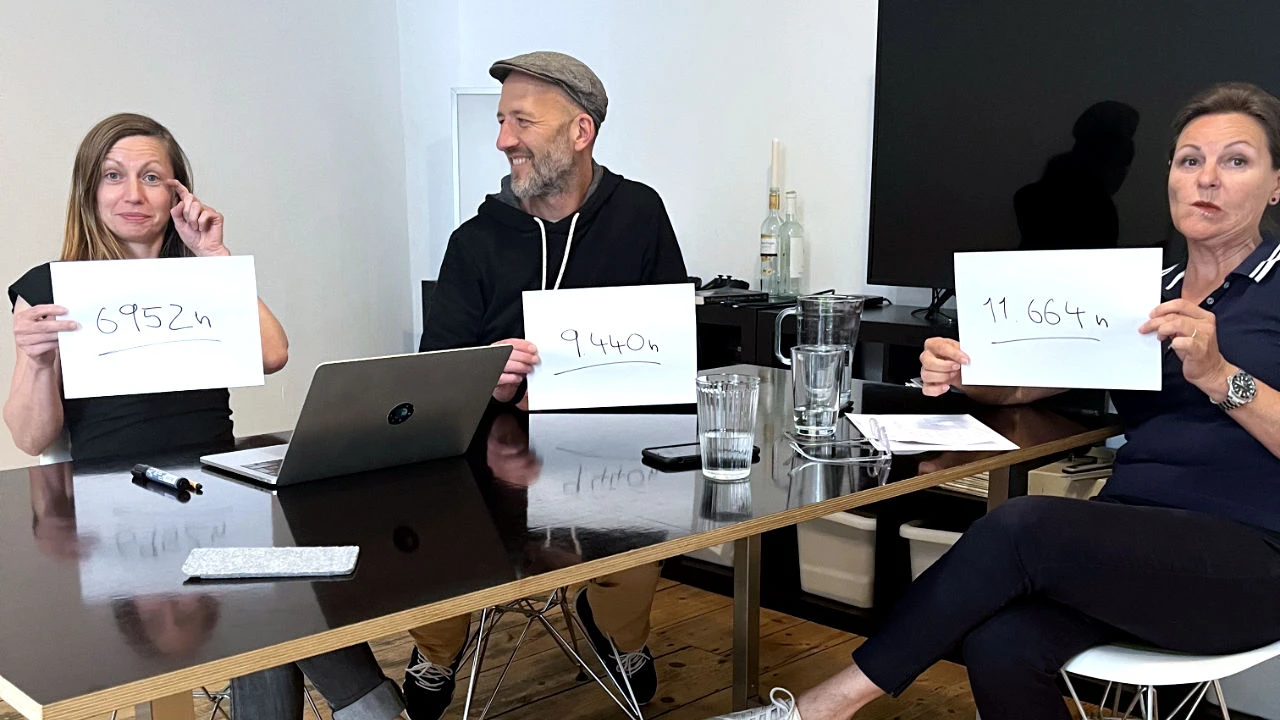

Uns drei Gründerinnen haben ganz im Sinne von bring-together persönliche Beziehungen zusammengeführt. Karin Demming war 2013 auf der Suche nach Unterstützung für eine Vermittlungsplattform. Christoph Wieseke und Mary-Anne Kockel waren nach langer Zeit als Selbstständige auf der Suche nach einer Unternehmensidee. Uns drei vereinte, dass wir ein soziales IT-Startup gründen wollten.

Unsere Mission war schnell klar: Das Zusammenbringen von Menschen in einer digitalisierten Welt zu ermöglichen und damit langfristige Beziehungen zu fördern. Den Fokus dabei auf Paarbeziehungen zu legen, war uns nicht genug. Wir wollten die Welt verändern und einen Beitrag zur modernen Gesellschaft und zum Klimawandel leisten. Das Kernthema »Wie wollen wir in Zukunft leben?« und »Wie ist überhaupt ein Leben in Zukunft möglich?« beschäftigte uns schon lange Zeit zuvor, unabhängig voneinander.

Wir suchten nach Antworten auf die aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft: Klimawandel, Überalterung, Vereinsamung, Automatisierung, Inklusion und Sicherung der Grundversorgung. Und wir fanden eine einfache Antwort: gemeinsam wohnen. 2015 war die Idee der Matching-Plattform geboren. Wir bringen Menschen zusammen, die gemeinschaftlich wohnen, leben und arbeiten wollen. Damit schaffen wir langfristige Beziehungen, fördern soziale Lebensqualität sowie bezahlbaren Wohnraum und erleichtern eine ressourcenschonende Lebensweise. Finde mit uns dein passendes Zuhause für gemeinsam Wohnen.

Meilensteine

2015-2016

Social Impact Lab und Magazin

Durch das Stipendium »Sozial & Gründer« konnten wir der Idee ein Gesicht geben.

2017

Crowdfunding und Netzwerk

Der Rückhalt unserer Crowd hat die erste Matching-Version finanziert und uns erneut motiviert.

2018

Plattform Launch und Matching

Die Plattform beginnt zu leben und das Matching macht die ersten Schritte.

2019

Preismodell und Vertrauen

»So viele Anmeldungen...« und ein faires Preismodell möchte vorsichtig eingeführt werden.

2020

Anerkennung und Erkenntnisse

Preisträger »Mein gutes Beispiel 2020« und die Vorteile eines nachhaltigen Geschäftsmodells.

2021

Relaunch und Akademie

Die Plattform wird renoviert und eröffnet eine Akademie für gemeinschaftliches Wohnen.

2022

Titelträger und Umstellung Preismodell

Die Bundesregierung zeichnet uns aus und das Geschäftsmodell wird auf Freemium umgestellt.

2023

Raus aus der Nische

Drei Arbeitsverträge wurden unterzeichnet und Strategien zur Verbreitung der Plattform umgesetzt.

Kooperationen

Unsere Wirkung auf die Gesellschaft stärkt die UN Nachhaltigkeitsziele

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Demografischen Wandel

Silver Society

Soziale Nähe

Gemeinschaftliches Wohnen

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.

Digitalisierung

Matching

Barrierearmen Zugang

Freemium-Modell

Interview mit den Gründerinnen von bring-together

Mary-Anne ist dabei zuständig für alle Abläufe, die die Plattform betreffen, für Projektmanagement und Produktweiterentwicklung. Karin ist die Netzwerkerin, beobachtet die politischen und gesellschaftlichen Trends und versteht sich als Lobbyistin für gemeinschaftliches Wohnen. Christoph sorgt als technischer Leiter dafür, dass online alles rund läuft und immer weiter optimiert wird. Es gibt tatsächlich immer eine Funktion, die die Plattform noch bereichern kann, so richtig fertig sind wir wahrscheinlich nie. Gerade haben wir auch nochmal mehr Server angemietet, weil der Traffic wieder zugenommen hat.

Wir sind der Überzeugung, dass ein nachhaltiges, verbindliches und verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft die einzige zukunftsfähige Wohn- und Lebensform ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen, Wohnraum wird immer knapper, Mieten steigen, Familienstrukturen fehlen und die Einsamkeit nimmt zu.

Wir sind die einzige Plattform dieser Art in Deutschland. Menschen finden sich über unsere Seite aktiv und wir machen diese Suche sehr viel einfacher, vergleichbarer und zielführender.

Das funktioniert so gut, dass wir 2021 von der Bundesregierung den Titel Kultur- und Kreativpilot:innen erhalten haben und im selben Jahr vom World Summit Award (WSA) ausgezeichnet wurden, dem Nobelpreis für digitale Lösungen.

Heute sind wir ein Sozialunternehmen, das das Gemeinwohl fördert und sich trotzdem wirtschaftlich trägt. Wir haben aktuell 50.000 Menschen aktiv auf der Seite, die über 600 Wohnprojekte entweder anbieten oder nutzen können. Tendenz steigend, allein im letzten Jahr haben wir knapp 6000 Menschen vermittelt.

Ohne uns läuft diese Suche meistens so ab: Zuerst klickst du umständlich durch diverse Webseiten oder telefonierst lange herum, fragst ab und vergisst dabei vielleicht etwas. Das Vergleichen fällt da eher schwer. Normalerweise brauchen Wohnprojekte etwa zehn Jahre, bis sie die richtigen Mitmachenden gefunden haben, diese Zeit verkürzen wir. Zum Beweis haben wir 2020 eine Umfrage zum Matching innerhalb der Community durchgeführt. Im Durchschnitt wird die Plattform 8 Monate genutzt.

Mit unserer Plattform gibt es klare, standardisierte Kriterien, die sich vergleichen lassen. Die Nutzenden suchen nach Region, Wohnart, Alter und nach weichen Kriterien wie z.B. persönliche Bedürfnisse. Dann bekommen sie Angebote mit Bildern, Beschreibungen, Kosten und Kontaktmöglichkeiten vorgelegt. Einzelpersonen suchen mit uns etwa 7 bis 12 Monate, bis sie etwas Passendes gefunden haben.

Um uns genauer kennenzulernen, kannst du uns auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube folgen oder dir ein paar Erfolgsgeschichten auf unserer Website durchlesen.

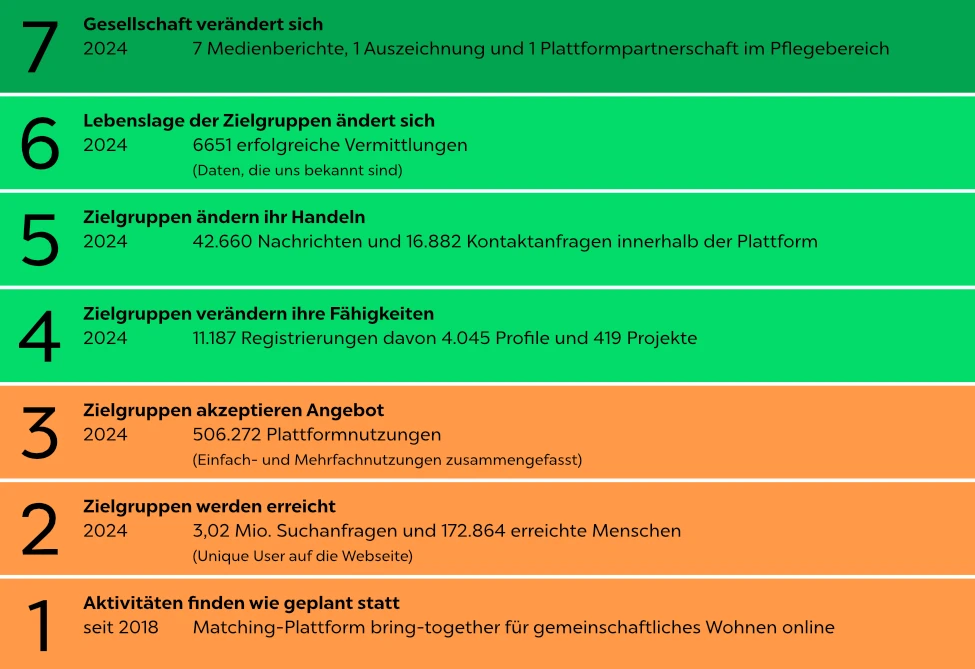

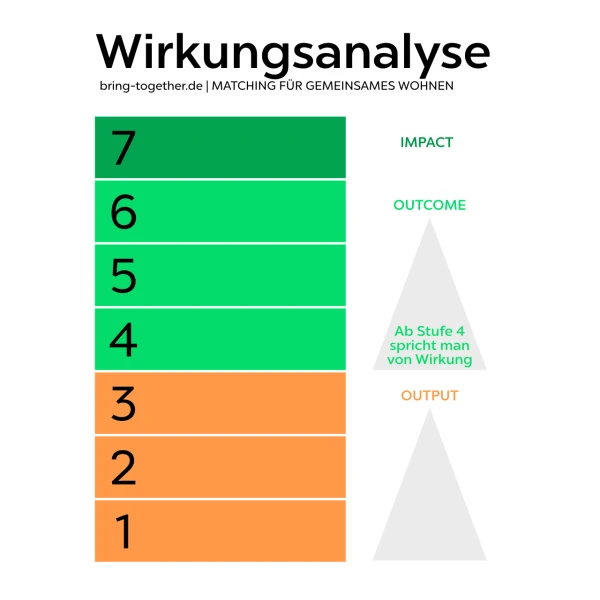

Im Prinzip lösen wir mit unserer Plattform ein Problem, dass oft noch gar nicht als eines erkannt wird. Aber die Gesellschaft kann unserer Meinung nach nicht funktionieren, wenn sie sich immer weiter vereinzelt. Städte und Gemeinden funktionieren nicht nur mit Single-Haushalten. Außerdem werden die Ressourcen knapper und die Immobilien teuer. Eine Gruppe von Menschen kann zusammen mehr stemmen und schaffen. Den aktuellen Trend des Wachstums und die gesteigerten Nachfragen zeigen unsere Wirkungsanalyse 2022 und Wirkungsanalyse 2020.

Zusammen sind wir besser — Unser Team hinter bring-together

Unsere Gesellschaftsbeiträge, Wirkungen und Auszeichnungen

Erfolgreiche Vermittlungen

Newsletter abonnieren

Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten genutzt werden, um mir Newsletter E-Mails zu senden, und weiß, dass ich dies jederzeit widerrufen kann. Ich akzeptiere die Datenschutzrichtlinien

Folge uns